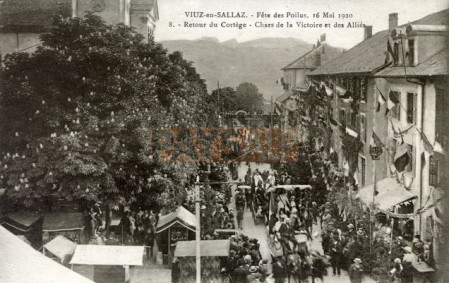

Défilé lors de la fête des poilus de Viuz-en-Sallaz (16 mai 1920)

Une fois l’armistice signé avec l’Allemagne, les troupes françaises entrent dans une phase longue et méconnue de démobilisation administrative, et même psychologique, s’étirant de décembre 1918 à septembre 1919.

Les ultimes manœuvres

L’entrée en Alsace et en Lorraine des troupes françaises libératrices est soigneusement préparée. Alors que le 30e RI annécien est désigné pour pénétrer en Lorraine, ses soldats sont attirés par une fraternité imaginaire vers les provinces à libérer : « Cette promesse d’entrer le lendemain en Lorraine délivrée réjouit tous les cœurs. Lorraine, […] dont le nom a si souvent, dans les récits de grand-père, bercé notre enfance ! » dit l’historique officiel du régiment. Néanmoins, il mentionne aussi qu’« une pointe d’inquiétude apparaît. » En effet, les combattants redoutent que cette province allemande soit dorénavant germanisée, et par la même « souillée ». Cette crainte retombe vite, avec de « riants villages qui nous accueillent chaleureusement » en Moselle. Ce sentiment de joie n’a en fait rien de spontané : les défilés dans les grandes villes libérées sont très ritualisés, comme à Metz libérée par le 30e RI annécien :

« Une musique retentit soudain, claire et entraînante, et le 30e RI […] s’ébranle dans la grande avenue Serpenoise. La brise fait onduler doucement les fanions […]. Nos gars, tête haute, s’engagent fièrement sous la grande porte Serpenoise, que les Messins ont transformée en arc de triomphe, et lorsqu’ils en ressortent, c’est pour tomber au milieu d’une foule en délire qui les acclame, leur jette des fleurs […] Notre poilu se redresse pour défiler devant le général gouverneur de Metz et devant son drapeau. […] Voici la cathédrale, qui a arboré à son faîte nos trois couleurs. »

Les troupes françaises s’annoncent par leur musique, avant leur apparition éblouissante. Elles défilent devant le nouveau gouverneur de Metz, qui n’est autre que le général Mangin (Messin d’origine). La porte d’entrée est utilisée pour l’occasion comme un arc de triomphe ; une artère majeure faisant office d’allée triomphale ; un passage devant la cathédrale sanctifie ainsi la victoire. Tout a été prévu pour que l’émotion saisisse civils et soldats, donnant l’illusion de retrouvailles justifiant la guerre.

Les Allemands doivent aussi comprendre leur défaite. Certaines unités, comme le RICM du sous-lieutenant thononais René Germain, reçoivent le privilège d’entrer en Allemagne pour occuper la Rhénanie : « Nous étions très heureux à l’idée d’aller faire un tour en pays occupé ». Le journaliste thononais Henry Bordeaux assiste à l’entrée des Français à Mayence le 14 décembre 1918 : « Ce défilé fut aux yeux de Mayence le témoignage direct de la puissance française. Mieux que tous les communiqués du monde, il lui expliqua notre victoire. » Cette puissance s’appuie sur la présentation des armes les plus modernes : « L’artillerie, surtout la lourde, fut l’objet d’une curiosité particulière de la foule qui, un instant plus tard, vit passer les tanks avec une sorte de surprise recueillie, comme si elle flairait en eux les vainqueurs de la résistance allemande ».

Pourtant, l’occupation pèse sur le quotidien des Mayençais et contribue à nouer un rapport de force avec les troupes françaises. Germain savoure la crainte suscitée par l’occupation française, notamment celle des troupes noires entretenue par la propagande allemande :

« Je rencontrai au pied de l’immeuble le concierge qui parlait français.

– Monsieur l’officier, me dit-il, toute la ville redoute votre arrivée, car on dit que le RICM est un régiment de coloniaux féroces qui vont piller et brûler les maisons. Est-ce vrai ? Je lui éclatai de rire au visage et partis sans répondre". »

En retour, les soldats constatent la forte hostilité des civils. Lorsque Germain commet l’imprudence de se promener à Mannheim en uniforme, il note : « Il fut impossible de faire démarrer l’auto, dont le moteur avait été saboté. Nous dûmes rentrer à pied, et les habitants m’injuriaient à mon passage. […] Plusieurs ouvriers se mirent à chanter un hymne allemand ».

Pourtant, la découverte de la culture allemande se révèle féconde pour Germain. Il apprécie l’opéra de Wiesbaden lors d’une représentation de Tannhäuser de Wagner : « Le spectacle fut splendide et j’avoue que je n’en ai pas revu depuis qui puisse l’égaler en grandeur, en beauté et en lumière ».

Germain commence à percevoir différemment les « barbares » allemands, et entame ainsi sa démobilisation mentale. Par exemple, « en revenant à Ludwigshafen, nous croisâmes un bataillon allemand en armes et cela me fit quelque chose de voir circuler pacifiquement ces soldats que j’avais si souvent combattus.»

La nation reconnaissante

« Ils ont des droits sur nous » avait annoncé Clémenceau dès 1917 devant la Chambre des députés. Les combattants attendent maintenant une reconnaissance, même symbolique pour les souffrances endurées. La distribution des décorations individuelles (médailles) et collectives (fourragères) entamée durant le conflit se poursuit. Les unités méritantes citées durant le conflit se voient enfin décernées leurs fourragères pour faits d’armes collectifs, comme au 30e RI : « Le 30e est en garnison à Metz, et sur cette esplanade où l’ennemi avait coutume de rassembler ses troupes, il aura la joie de recevoir le 7 janvier [1919], des mains du maréchal Pétain, la fourragère aux couleurs de la médaille militaire » rappelle l’historique.

Un vaste cycle de cérémonies s’ouvre avec le 11 novembre 1918. Ainsi, le 14 juillet 1919 est transformé en immense fête de la Victoire. A Paris, le 30e RI a même fourni la compagnie d’honneur qui escorte le gouverneur de Lyon ainsi que les drapeaux du XIVe corps d’armée lors du défilé triomphal sous l’Arc de triomphe. L’historien local Henri Ménabréa traduit de manière lyrique la fierté des Haut-Savoyards devant un tel choix :

« Avec ce détachement, avec tous les drapeaux usés des régiments de leur région, avec le drapeau des chasseurs alpins et leur fanfare dont tant de fois les trompettes et les cors avaient retenti dans les villes et dans ses montagnes, la Savoie fut dignement représentée à cette fête et, mêlée aux provinces ses sœurs, passa elle aussi sous l’Arc de triomphe des grandes armées françaises victorieuses.

Les dons en nature ou en argent font également partie de la reconnaissance. Chaque poilu se voit remettre un casque d’acier avec une plaque commémorative nominative à fixer dessus. Une « indemnité de démobilisation », dont les débats autour de son montant mettent en colère est finalement fixée en proportion de l’engagement au front. Des effets d’habillement (« costumes Abrami », du nom du sous-secrétaire d’État à la guerre qui en a eu l’initiative) sont fournis pour aider les combattants démobilisés à réintégrer la vie civile. Mais mal coupés et trop connotés, ils sont boudés par les démobilisés.

Puis des « fêtes de retour » des régiments s’échelonnent en 1919-1920. Les unités à casernement haut-savoyard connaissent des sorts variés. Les régiments de réserve (51e BCA, 230e RI) et de territoriale (1er BTCA et 107e RIT), qui n’ont vocation à exister qu’en temps de guerre, sont vite dissous. Par contre, les deux unités d’active, elles, subsistent : le 11e BCA, parti en occupation à Kaiserslautern (Rhénanie), ne reverra jamais Annecy. Seul le 30e RI fait l’objet d’une fête de retour en bonne et due forme. Après un séjour au camp de la Valbonne (Ain), une marche de 130 km le ramène à son dépôt annécien ou il connait une apothéose. Son historique officiel rapporte :

« Toutes les façades disparaissent sous les drapeaux, et de tous les balcons, comme de la foule massée de chaque côté de la chaussée, c’est une pluie de fleurs qui s’abat sur nos héroïques soldats. Dans la rue Royale, c’est un océan mouvant de baïonnettes fleuries qui défile, et c’est une joie délirante qu’il provoque. Des accents entraînants de musique sont étouffés par les applaudissements et les cris que des milliers de poitrines répètent : « Vive l’Armée ! Vive le 30e ! Vive la France ! »

Le défilé s’achève symboliquement sur le Pâquier, précisément là où le régiment s’était réuni avant d’embarquer pour le front en août 1914, clôturant ainsi un cycle guerrier de cinq années.

La démobilisation administrative

L’annonce de l’armistice déclenche immédiatement une impatience bien compréhensible des soldats : « Je commençais à faire sérieusement des projets d’avenir… Il y avait si longtemps que cette fantaisie ne m’était plus permise ! » note Germain fin novembre 1918. Mais le processus de démobilisation d’une masse de cinq millions d’hommes représente un véritable défi pour l’administration militaire. Si les classes les plus jeunes (1918 à 1919) doivent d’abord achever leurs trois années de service militaire actif, toutes les autres (1887 à 1917) doivent être mises en congé. Pour mener à bien cette lourde tâche, le député Louis Deschamps est nommé sous-secrétariat d’État à la Démobilisation. Le système retenu est celui d’une démobilisation égalitaire par classes, en commençant par les plus anciennes encore sous les drapeaux (1887-89). Les classes de soldats sont libérées deux par deux, puis une par une à partir de juillet 1919 pour gagner en efficacité. Une classe ou un ensemble de classes forment un « échelon » (dix en tout). Mais la lenteur du processus exaspère l’opinion publique. Le sapeur François Donche écrit à sa famille : « Quand viendra mon tour de jeter loin ces frusques pour reprendre celles des pékins, ce jour-là nous pourrons dire que nous sommes sortis des galères ». De plus, les soldats insistent sur le caractère chaotique de démobilisation. Les longues démarches administratives sont vécues comme vexatoires, comme le relate le hussard Honoré Coudray :

« [J’ai] supporté, avec une dernière provision de patience, les lenteurs grimacières des bureaux successifs […]. Après la levée de l’écrou, nanti d’un papier [qui] me mettait en congé illimité, c’est à 3 heures seulement que je traversais la grille principale en poussant un grand souffle libérateur pareil à l’explosion d’un cri de dément. Je suis libre ! Je ne suis plus soldat ! »

Lors de son retour, le soldat Joseph Pollier relève la désorganisation du réseau ferré en écrivant à ses parents fin janvier 1918 :

« Me voilà arrivé à Oyonnax. […] Le voyage de retour a été long : trois jours et trois nuits dans des wagons à bestiaux dont les portes ne fermaient pas ! Il semblait qu’on avait du regret de nous laisser partir : le train allait avec une lenteur désespérante par le froid qu’il faisait… Tous nous rentrons avec un mépris profond de tout ce qui est organisation et administration militaire. »

Dans cette atmosphère de « quille gigantesque », l’indiscipline est forte, ce dont se souvient fort bien l’officier Germain, désigné pour accompagner un convoi de libérés jusqu’à la gare en Rhénanie : « Mener au but et en bon ordre 500 hommes sur lesquels je n’avais plus aucune autorité, qui n’écoutaient rien et qui avaient dans la poitrine autant de chansons que de vin dans l’estomac ne fut pas une sinécure ».

Notons que certaines catégories de combattants vivent une démobilisation au roulement atypique : PG discrètement de retour durant l’hiver 1918-19, soldats du front d’Orient, démoralisés et mal encadrés, les combattants mutilés encore en hospitalisation ou réformés, meurtris dans leurs chairs : ils se sentent marginalisés et échappent à l’ambiance de ferveur et de reconnaissance nationale.

Enfin, la libération des hommes par classes d’âge avait rendu impossible la célébration concertée des retours. Les soldats étaient donc souvent rentrés chez eux dans l’indifférence générale. Une fois la démobilisation achevée, un dernier rite célèbre le retour individuel des soldats dans leur commune, à partir de la fin septembre 1919.

La démobilisation est globalement un succès : la France, épuisée, n’est pas désorganisée. Libres et chargés d’honneurs, les démobilisés ont maintenant la lourde tâche de réintégrer la réalité quotidienne du monde civil.

Par Sébastien Chatillon Calonne, 2020

Extrait de son ouvrage Les poilus haut-savoyards de la Grande Guerre (PUR, 2020) et du bulletin interne n°2 (2021) de HMMA.